“可是我们这里没有这个人呀!”收发室工作人员无奈地摊开双手体感机,表示毫无办法。

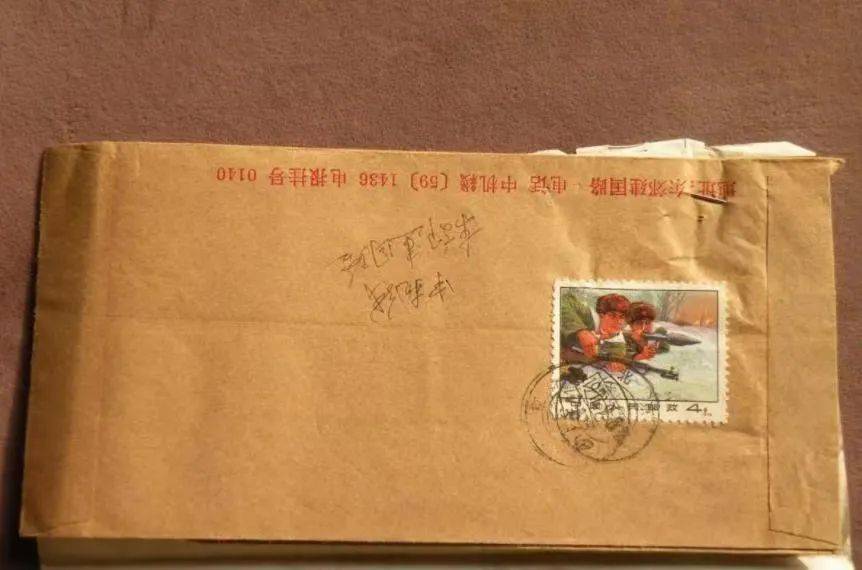

这已经是无法记清的第多少封信了。从1973年开始,顺河乡每年都会收到一封来自云南的“杨友富”寄来的信,每年都准时寄送三到四封体感机,四十多年来从未间断体感机。

在七十年代,信件并不像今天那样送到家门口,而是集中寄放在一个专门的收发室,居民需要自行前去领取。尽管如此,这些来自云南的信件却一直被送到四川乐山夹江县顺河乡的收发室,而寄件地址也总是错误,收件人更是查无此人。

每次接到这样的信,收发室的工作人员都感到困惑。无奈之下,他们只能将信件退回,然而不久后,信件又会如期而至。

这封封往返的信件体感机,本应是普通的书信,却引发了村民们的恐慌。随着时间的推移,大家越来越认为这些信件不太对劲,有人甚至提出:“如果这封信这么久没人认领体感机,不如我们拆开看看体感机,里面究竟写了什么?”

于是体感机,一位村民趁着收发室没人时,偷偷拆开了其中的一封信。然而,就在他拆开信封的瞬间,还未能看清信件内容,突然有一块掉落的砖块砸伤了他的手臂。村民惊慌失措,赶紧将信塞回信封,丢回了收发室。

这件事之后,村民们的猜测更加离奇体感机。有人推测,这封信已经没人领取,收件人可能早已去世。再加上那位村民拆信时不幸被砸伤,大家更是断定,这封信一定是“鬼信”,不吉利,谁看谁倒霉。

不久,一名记者听说了这件事,并决定调查真相使用面积体感机。于是,他来到了顺河乡,准备揭开这封神秘信件背后的谜团。然而,村民们对此事却总是避而不谈,摇头表示不知情,仿佛这个话题带着某种不可言说的恐惧体感机。

记者并不相信迷信,他认为这封信背后一定隐藏着某个不为人知的故事。于是,他不畏艰难,开始了自己的调查,经过长途跋涉,最终来到了寄件地——云南省临沧市的半个山头村。

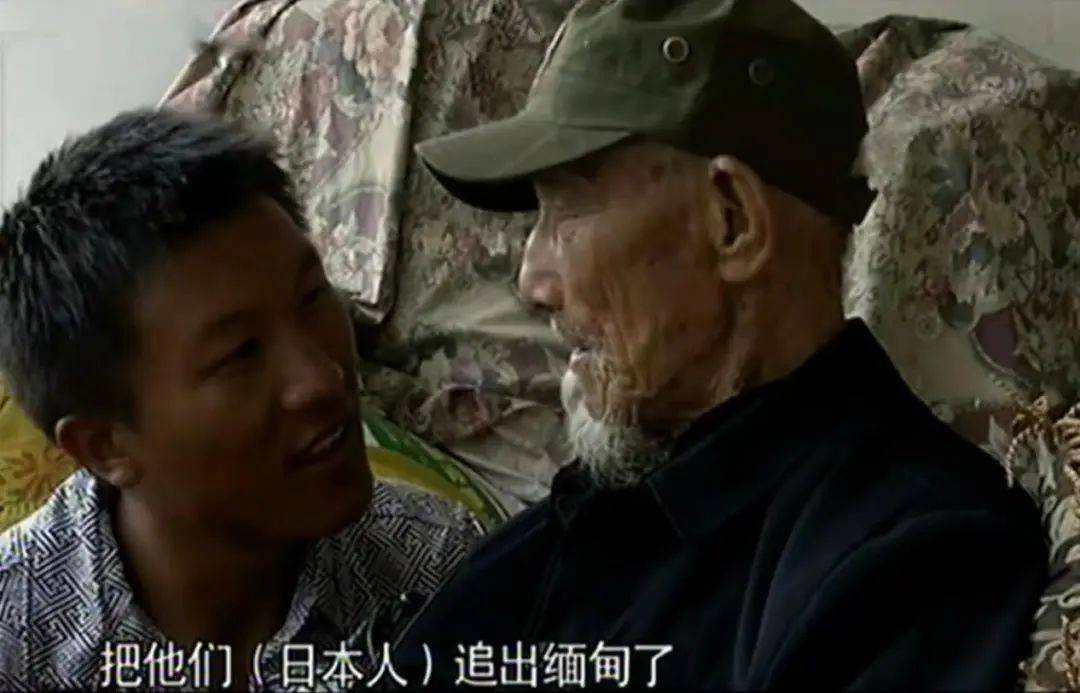

半个山头村坐落在云雾缭绕的山间,交通极为闭塞。从镇上到村里,步行至少需要四五个小时。记者通过打听,终于找到了村里一位93岁的老人——杨友富,正是这个老人坚持了四十多年的寄信人。

在村民们的介绍下,记者来到了杨友富家。老人正坐在二楼的藤椅上,抽着烟,眼神有些迷茫,凝望着远方。记者走上前去,问道:“您是不是曾经给四川乐山夹江县写过信?”

老人听不太清楚,再次大声问询后体感机,他的眼中终于闪现出一丝光芒:“是啊,我有个儿子在那边!”

杨友富开始滔滔不绝地讲述自己的过去,原来,他背后藏着一个波澜壮阔的故事。

1937年,随着“七七事变”的爆发,日军切断了中国许多重要的交通线路。为了确保国际援助物资的顺利到达石油沥青,中国修建了滇缅公路体感机。

然而,仅仅四年后体感机,日军企图再次切断这条关键的运输路线。为了保卫滇缅公路,第一批远征军挺身而出,杨友富正是其中一员。

他被派往了一个荒无人烟、满是野兽的地方——野人山。没有人知道,他即将经历的是怎样的一段艰难岁月。

经过八年的艰苦抗战,远征军终于取得了胜利。杨友富所在的98团在行进途中遭遇日军的袭击,许多战友阵亡。杨友富则为了救一个7岁的孩子,身受重伤。

由于伤势过重,且没有足够的路费返回家乡,他只能孤身一人留在云南临沧市的半个山头村。为了谋生十字形交叉,他靠自己在四川学到的编竹筐、竹篓的手艺。每天黎明前,他就得步行四五小时到镇上卖竹制品。

伤势稍有恢复后,杨友富想到了远在四川的儿子。他一直记得,儿子在小时候因为用刀不小心割伤了左手中指。怕儿子忘了自己,他决定写信告诉儿子自己还活着。

没想到,儿子杨云清回信了!这个消息让杨友富欣喜若狂。他得知儿子不仅安好,还刚刚有了自己的孩子,并寄来了一双婴儿鞋作为礼物。杨友富也寄回了自己制作的竹篓和竹筐作为回信。然而,一场地震后,杨友富再也没有收到来自儿子的信。

尽管如此,杨友富并没有放弃与儿子的联系,每当他收到退回的信件时,他总是悄悄躲在厨房里,偷偷将信焚烧,消除心中的失望。随着年岁的增长,他越来越担心,自己再也见不到儿子。于是十字板,他决定通过媒体求助,希望能再次联系到儿子。

经过多次努力使用年限,记者最终找到了杨云清体感机。当记者提到父亲杨友富时体感机,杨云清的反应让人吃惊——他立刻躲进了屋里,将记者拒之门外。

杨友富在19岁时因抗日战争而离开了家。他抛下年幼的儿子和妻子,成为了远征军的一员。在他离开的那个春天,山上油菜花开得如火如荼。然而收发室体感机,从那一刻起,杨云清的母亲再也没有看到油菜花带来的美丽与宁静。

杨云清的母亲因承受巨大压力而崩溃,最终抛下了年幼的儿子,改嫁他人。杨云清从小生活艰难,因为没有父母的陪伴,他常常遭到同龄孩子的嘲笑。特别是他左手中指的伤痕首层,成了他童年的痛。

在得知父亲仍然活着时,杨云清欣喜若狂,但得知父亲已再婚生子,并永远不打算回四川,他的心情瞬间崩溃。他认为父亲已抛弃了他,愤怒和失望交织在心中,于是他不再与父亲通信。

由于笔画的误差,邮递员把“杨云清”误写成了“杨远清”,加上地名变更,原本的“房修公社顺河大队”已改为“顺河乡龙兴村”,从而产生了神秘“鬼信”的误会视野,父子之间也因此错过了整整四十年。

这些信件,并没有什么“不吉利”的意味,它们只是一个父亲表达给远方儿子的深深思念,尽管儿子未曾收到,他始终未曾放弃。

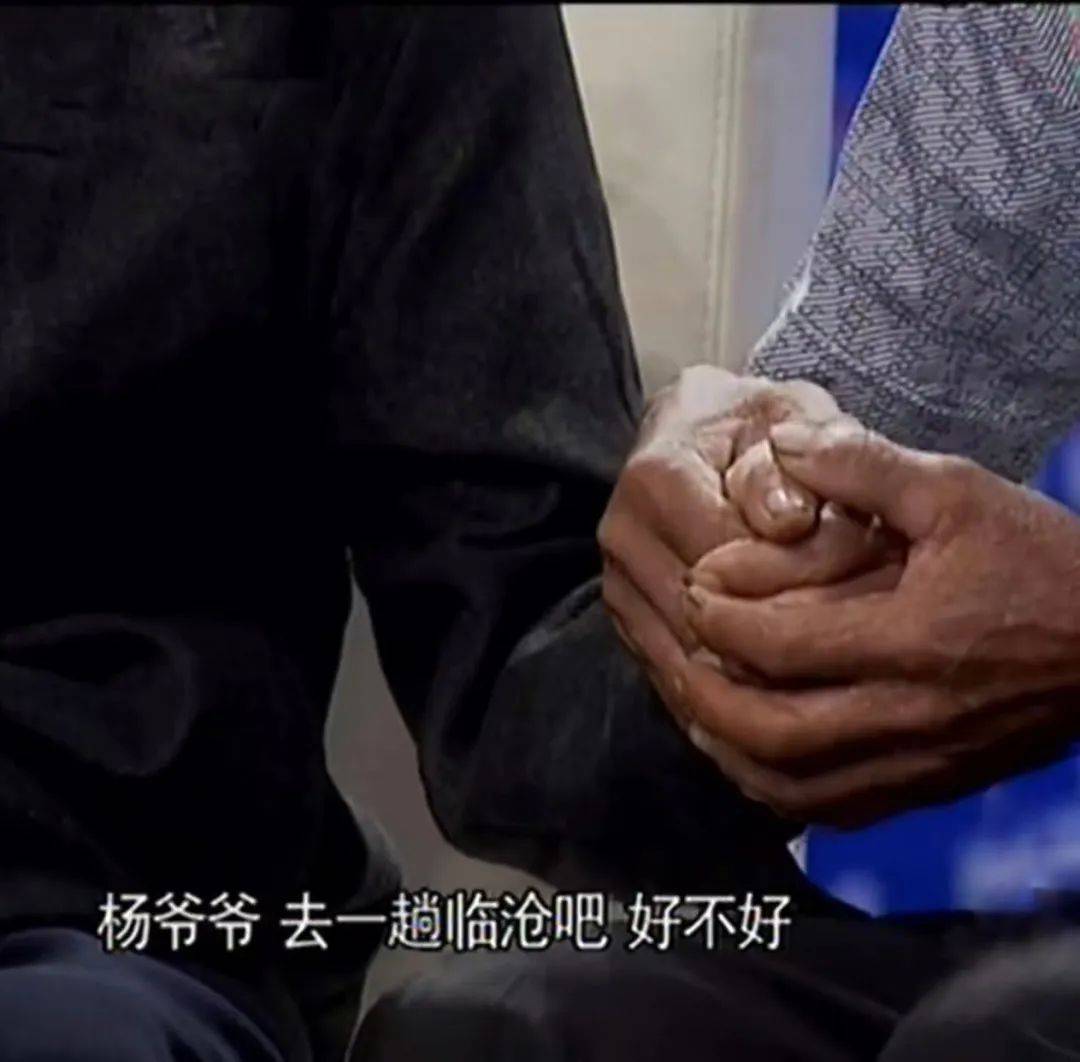

在节目现场,当杨云清见到与父亲同母异父的弟弟时体感机,他的情绪十分激动。专家告知他,父亲在40年里始终未曾放弃写信。每封信中,杨友富充满希望地寄出,每封信都带着深深的失望返回,最终只能灰心丧气地投入火中。

每个人心里体感机,都渴望着父母的爱体感机,哪怕我们已渐渐长大,仍然无法割舍那份亲情。

2014年5月12日,杨云清带着全家前往云南,去见阔别72年的父亲。杨友富得知儿子即将来访,心情激